Yahooの「買い物革命」発表から2ヶ月。あなたが楽天の三木谷浩史会長兼社長どのような戦略で対抗すれば良いか?

ヤフー株式会社の孫会長が2013年10月7日に「買い物革命」をぶちかまして、業界でもそれ以外でも大きな話題になったのは記憶に新しいと思います。

では2ヶ月経過してデータが集まってきた今、ヤフーの競合である楽天市場ではどのような影響があったのかを振り返り、もし楽天の三木谷浩史会長兼社長なら市場のルールが変わった今どのような戦略を取っていくのかを考えてみました。

「買い物革命」が楽天に与えた短期的な影響について

「買い物革命」が楽天に与えた影響をマーケットの動向、実際の楽天市場の会員数から解説します。

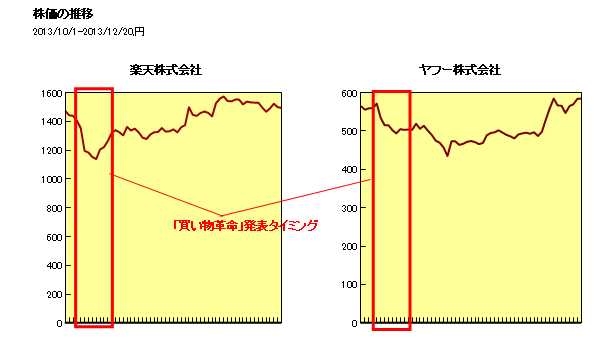

事実1:「買い物革命」発表後に楽天とヤフーは双方とも株価が下落。特に楽天の下落幅は顕著だった。しかし双方の企業とも徐々に回復し現在は発表前の値を超えている。

まずは株価の推移を見るとヤフーが「買い物革命」を発表した10/7時点で楽天の株価は一時的に顕著に下落していますが、2ヶ月経過した現在はむしろ発表前の値よりも高く推移しています。

つまり投資マーケット的には「買い物革命」は楽天に大きな影響を与えてはいません。ヤフーの場合も楽天ほど顕著ではないものの同様の推移を見せています。

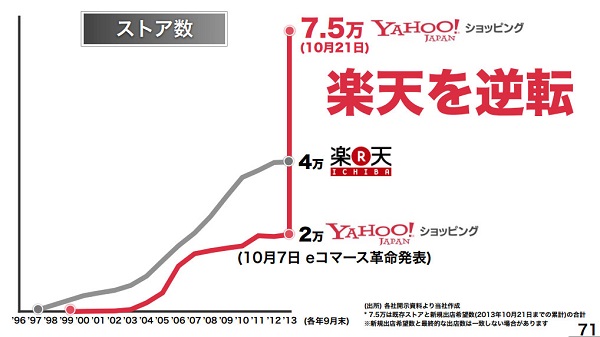

事実2:「買い物革命」発表後にYahooショッピングの出店数は急激に上昇し、10月末には7.5万店になった。しかし楽天市場も従来通りのスピードで店舗数を伸ばしている。

Yahooショッピングは従来店舗2万店ぐらいでうろうろしていたのですが、「買い物革命」発表後2週間でなんと5万5000件の出店申し込みがあったと発表しています。

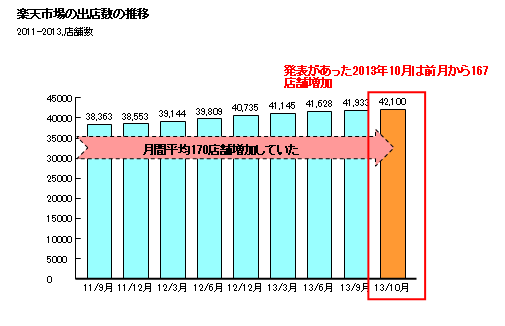

・・・とすると一見楽天市場の新規出店数が奪われていると考えられるのですが、楽天の第3四半期決算短信を見ると、「買い物革命」発表のあった2013年10月も順調に従来通りのスピードで出店数が増加していることが分かります。

もともと月間170店舗程度店舗数が増加していましたが、「買い物革命」発表後にヤフーが爆速で店舗数を伸ばしている間も、従来通りの店舗数の増加を見せています。つまりヤフーが「買い物革命」を発表しても楽天の新規出店に影響を与えなかったことがわかります。

つまり「買い物革命」の影響度をまとめると

「買い物革命」は短期的に楽天の株価を減少させたが、現在は回復している。また「買い物革命」の発表があった2013年10月のストア出店数は例年通りの値となっている。つまり現在「買い物革命」が楽天に与える影響はない。ということなります。

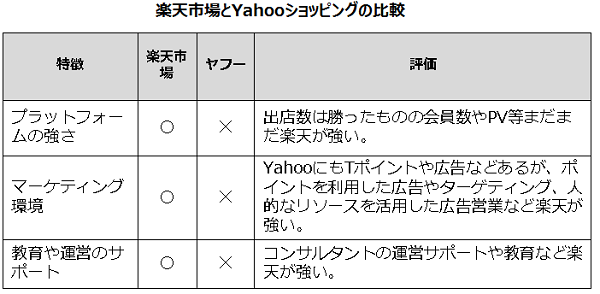

そもそも楽天市場とYahooショッピングは全く強みが別のサービスである。

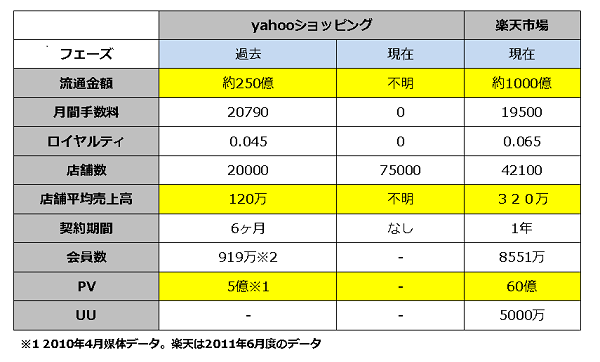

そもそも楽天市場とYahooショッピングはサービスとして比較できないほど差が開いていました。流通金額、店舗売上高、PV等、多くの指標で圧倒的に楽天市場が優れていたため、Yahooショッピングが捨て身の戦略を行っても影響は軽微です。

楽天市場はプラットフォームの強さ、マーケティング環境、教育や運営のサポートが充実しており、流通金額、PV、店舗売上高がYahooショッピングと比較して遥かに優れています。特にコンサルタントによる人的なサポートや広告の営業等、簡単に模倣出来ない部分も大きく、Yahooショッピングと差別化できている状態です。

上記のようなことは恐らくヤフー側も分かっているため、今回の「買い物革命」は楽天やAmazon等他ECモールに対する戦略というよりも、Yahooショッピングを無料にすることによりトラフィックを集めYahooグループサイト全てのトラフィックを増加し、広告収入を増やすためのものだと考えられます。

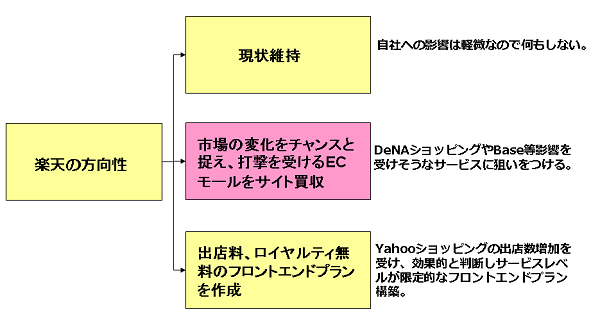

市場のルールが変わった中、あなたが三木谷浩史会長兼社長ならどうするか

以下3つの方向性を考えました。

特に検討するのは真ん中の案です。

市場のルールが変わり、例え「買い物革命」が自社サービスに影響は軽微でも、大きな影響を受ける分野やサイトはあるのではないかと考えます。

例えばDeNAの運営しているDeNAショッピングや無料ECを強味とするBase等、「買い物革命」の影響を受ける可能性はあると思います。

「買い物革命」の影響でマイナスとなりそうなサービスに目をつけ、この機をチャンスとして捉えてサイト買収を行い、楽天ブランドで運営します。

つまりピンチであると想定されたヤフーの戦略を、むしろチャンスとして捉えて効率的に事業拡大を狙います。

※余談ですが、今回自分が経営者の立場になって考えると、何をしでかすか分からない孫さんを相手にするって怖さが改めて分かりますね。。。。

今回のポイント

1)ヤフーは2013年10月7日に「買い物革命」を発表した。しかしマーケットを見ても新規ユーザー数を見ても楽天に影響を与えていない状態である。

2)楽天はプラットフォームの強さ、マーケティング環境、教育や運営のサポートでYahooショッピングと比較して差別性があり、簡単にユーザーは奪われない土壌が出来ている。

3)ヤフーの狙いはEC市場で勝つことではなく、トラフィックを集めYahooポータル全ての媒体力を強化、広告収入増やすことである。

4)市場のルールが変わったことを好機と捉え、影響が出そうなサイトを買収する。